今回は学童保育の基本、放課後児童クラブ運営指針を解説していきます。今回は図解も含めて解説していこうと思います。今回は第2章の事業の対象の子どもの発達について記載していきます。

1.子どもの発達と児童期

1.子どもの発達と児童期

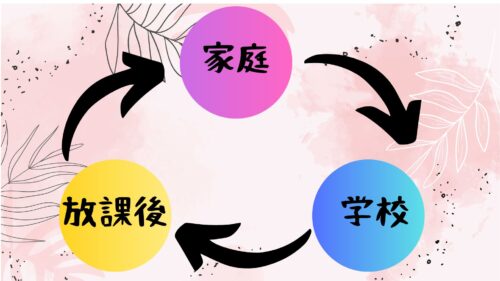

児童期の子どもは、学校、放課後、家庭のサイクルを基本とした生活となる。

放課後児童クラブ運営指針 第2章事業の対象となる子どもの発達1.子どもの発達と児童期

学校において基礎学力が形成されることに伴い、知的能力や言語能力、規範意識等が発達する。また、身長や体重の増加に伴って体力が向上し、遊びも活性化する。

社会性の発達に伴い、様々な仲間集団が形成されるなど、子ども同士の関わりも変化する。さらに、創造力や思考力が豊かになる事によって遊びが多様化し、創意工夫が加わった遊びを創造できるようになる。

児童期には、幼児期の発達的特徴を残しつつ思春期・青年期の発達的特徴の芽生えが見られる。子どもの発達は行きつ戻りつも繰り返しを経ながら進行していく。

子どもは、家庭や学校、地域社会の中で育まれる。大人との安定した信頼関係のもとで、「学習」「遊び」等の活動、十分な「休息」、「睡眠」、「食事」等が保障されることによって、子どもは安心し育つことができる。

小学生期の子どもの生活は家庭→学校→放課後→家庭・・・というサイクルで基本的には進んでいきます(図1)

成長や発達の為には何をすれば良いか?という内容に目が行きがちですが基本的な事である、その過ごす場が安心して過ごすことができる場であるという事、信頼できる大人がいるという事が大前提にあります。

家に帰っても「注意されたり、勉強しろと言われたり」ばかりですと気の休まる場では無いですよね。

学校や放課後を過ごす学童でも、信頼のできる先生や指導員のいるクラス・場所といないクラス・場所では子どもの姿や成長全く違ってきますよね。

学童も放課後の子どもの居場所の1つとして安定的に過ごせる場であるよう、子どもとの信頼関係を高めていく事が重要。居場所があるということは安心感につながります。

また、いつの間にか大人びたことを言ったり、姿を見せたり成長を感じることも有れば、小さい子に戻ったかのように甘えてくる時もあります。

小学生中学年~高学年辺りで見られることにもなりますが、成長は行きつ戻りつの繰り返しだと思いしっかりと受け入れてあげて下さい。

子どもの成長のために各所で安定的に生活できる基盤が大事です。

学童での活動の内容がいかに優れていようと、不安感を持ったままで生活しているのは良くないのです。

家庭では保護者、学校では教員、学童保育では指導員がそれぞれの役割を果たすことが重要となります。

2.児童期の発達の特徴

2.児童期の発達の特徴

児童期の発達には、主に次のような特徴がある。

放課後児童クラブ運営指針 第2章 事業の対象となる子どもの発達 2.児童期の発達の特徴

〇ものや人に対する興味が広がり、その興味を持続させ、興味の探求のために自らを律することができるようになる。

〇自然や文化と関わりながら、身体的技能を磨き、認識能力を発達させる。

〇学校や放課後児童クラブ、地域等、子どもが関わる環境が広がり、多様な他者との関わりを経験するようになる。

〇集団や仲間活動する機会が増え、その中で規律と個性を培うとともに、他者と自己の多様な側面を発見できるようになる。

〇発達に応じて「親からの自立と親への依存」、「自信と不安」、「善悪と損得」、「具体的思考と抽象的思考」等様々な心理的葛藤を経験する。

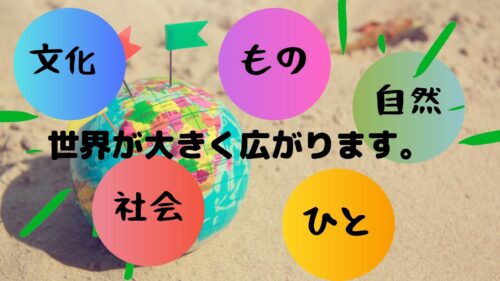

保育園・幼稚園時代ごろまでと比べると大きく世界が広がっていきます。

様々な人や物との出会い、出来事を経験することによって、「児童期の発達の特徴」に記載されているような能力を身につけていきます。保護者と一緒に行動することだけでなく、自分だけで遊びに行ったり、友達同士で行動したりと行動の幅も広がります。

保護者や学校の先生から教えてもらえる事だけではなく、放課後や休みの時間に地域の人から教わることもありますし、体験の中から自分で学び取ることも有ります。

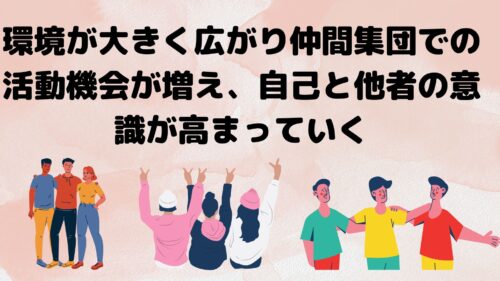

環境が広がるとともに友人・仲間集団での活動も増えていきます。いわゆる”ギャングエイジ”という世代です。仲間との関係性の中から様々な事を学びながら関係性を築いていきます。

仲間関係の中では規律を知ることもできますし、それぞれの違いを認めあうことで自己と他者の違いにも気づいていくことができます。

ギャングエイジとは?

ギャングエイジは、9歳ごろから見られるようになる。しかし、小学校中学年ごろからは同性で仲の良い4~5人からなる閉鎖的な仲間集団(ギャング集団)を形成して遊ぶようになる。仲間内にリーダーを置き、集団独自のルールやギャグ、秘密基地などを作ったりすることやあだ名で呼び合ったりすること、共通の秘密を保持することによって仲間意識を持ち、外部に対して排他的で閉鎖的なギャンググループと呼ばれる集団を形成する。特に男子児童に顕著に見られる。また、この時期には保護者との約束よりも仲間との約束を重視するようになる。この時期に所属集団から受ける承認・拒否などが子どもの人格形成、問題行動に影響を及ぼす。

ギャングエイジ一部抜粋 Wikipediaより

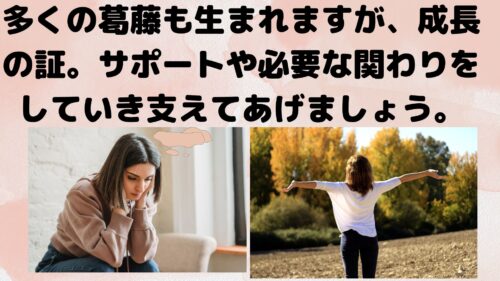

成長の過程では誰しもが経験するであろう「心理的葛藤」についても触れられています。一見すると大人っぽく見えることもあったり、しっかりしてきたなと思える事も増えてくるでしょう。しかし、まだまだ発達の過程にあるその時々で色々と揺れ動きます。

思春期の反抗期も重なってくると、親や大人の言うことなど聞かなくなってくる子もいるとは思いますが、いざというときには助けてあげられるサポート体制は必須となります。

3.児童期の発達過程と発達領域

3.児童期の発達過程と発達領域

児童期には、特有の行動が出現するが、その年齢は固定的なものではなく、個人差も大きい。目安としておおむね6歳~8歳(低学年)、9歳~10歳(中学年)、11歳~12歳(高学年)の3つの時期に区分することができる。なお、この区分は、同年齢の子どもの均一的な発達の基準ではなく、一人ひとりの子どもの発達過程を理解する目安としてとらえるべきものである。

放課後児童クラブ運営指針 第2章 事業の対象となる子どもの発達1.児童期の発達過程と発達領域

現出する行動にも個人差があります。その時期の発達の大まかな目安をここでは押さえておきましょう。成長にも個人差がありますが、行動にも個人差が生じてきます。同年齢の子どもの均一的な発達の基準ではなく、1人ひとりの子どもの発達過程を理解する目安となります。

目安として理解・覚えておくことはとても重要です。その年代の発達から著しく発達が遅れている場合などは速やかに発達相談にもつなげることができるからです。個性なのか?個人差なのか?見極めは素人には無理ですので、カウンセラーなどに協力してもらいましょう。

コメント